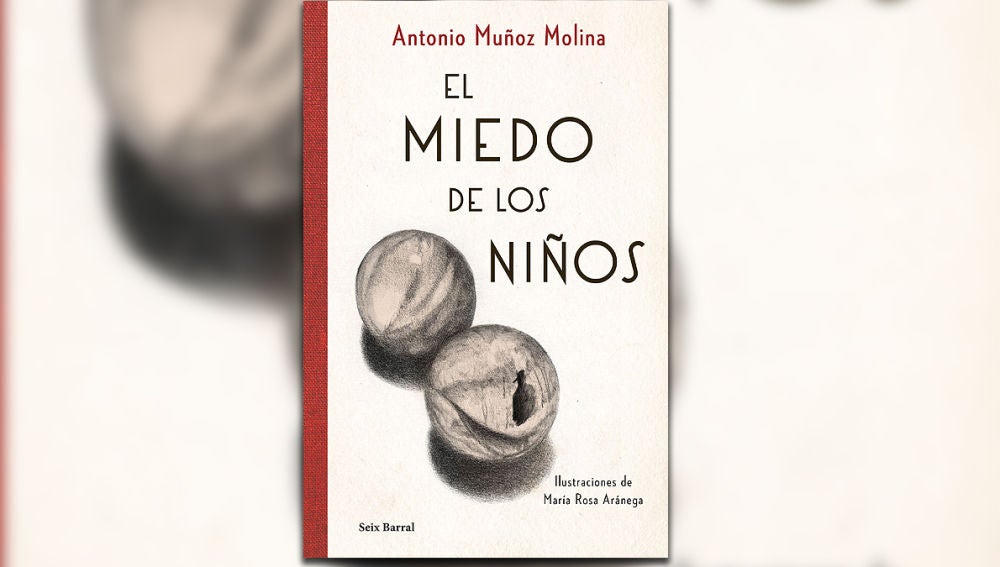

Antonio Muñoz Molina nos traslada en su nueva novela, 'El miedo de los niños', a un periodo donde los niños pasaban gran parte de su tiempo en la calle jugando. Y uno de esos juegos era contar historias de miedo.

El autor evoca una de esas leyendas de aquella época, la de los tísicos. Hombres con batas blancas que vienen de sanatorios secretos a robar sangre de los niños. Y la historia de dos primos: Bernardo y Esteban, comparten juegos, paseos por el pueblo e historias de miedo. Mientras se cuentan uno a otro esos cuentos tenebrosos excitados ante el temor de sus propias historias confunden las señales de una amenaza real.

"No creo que haya una historia más primitiva, más angustiosa, más idéntica siempre a sí misma que la de los niños perdidos que sucumben al engaño de un adulto tenebroso, o de un adulto digno de toda confianza que de repente se transforma en un monstruo" señala Molina.

A continuación podéis leer un fragmento de la novela:

“Fue su primo Bernardo quien le dijo a Esteban que habían vuelto los tísicos. Estaban sentados en el pupitre que compartían siempre, por la tarde, cuando ya anochecía, después del rosario, en la hora de las permanencias, cuando don Florentín daba la orden de quedarse callados y ponerse a repasar o a terminar los deberes para el día siguiente. La hora de las permanencias era de estudio en silencio. En los ventanales que daban a los campos de deportes y los patios de juegos ya casi borrados por la noche se reflejaba idéntica el aula con sus hileras de pupitres y sus luces fluorescentes. Bernardo escribía con la cabeza inclinada y muy cerca del papel, apoyándose en el codo como en una almohada, pinzando el lápiz entre el pulgar y el índice, con aquella especie de intensidad táctil que había siempre en sus dedos. En esa posición, y mientras el lápiz rozaba la hoja de la libreta, Bernardo le habló a su primo Esteban al oído, muy bajo para no alertar a don Florentín, respirando fuerte por la nariz, como siempre que se ponía muy nervioso al contar algo. Durante el recreo un niño de un curso superior se lo había dicho, lo había visto con sus propios ojos: en la calle Pastores o en la calle Narváez ese niño pasaba por la acera junto a una furgoneta grande que estaba parada con el motor en marcha y el conductor, hablando con un acento forastero, le había preguntado algo, si sabía por dónde se iba a la Fundición. El niño iba a contestarle cuando vio que detrás del hombre, en la cabina de la furgoneta, había una botella de cristal tan grande como una cántara de leche que estaba llena de sangre. La sangre era muy roja, y tenía espuma en lo alto, dijo Bernardo, como la leche cuando está recién ordeñada.

—Y además el conductor llevaba una bata blanca y uno de esos espejos redondos que se atan los médicos a la frente con una goma.

—Pues sería un médico —murmuró Esteban en el oído de su primo.

—Era un tísico —dijo Bernardo—. Estaba muy pálido. Y sacó la mano por la ventanilla y agarró a ese niño por el cuello del mandil. Él echó a correr y el tísico se quedó con el cuello en la mano. Ahora cuando salgamos te llevo a que hables con ese niño y verás que no lleva puesto el cuello.

Bernardo estaba siempre dando detalles y ofreciendo pruebas y testimonios de las cosas que contaba: él mismo y Esteban habían visto un coche de los tísicos el año anterior, por esa misma época, cuando hacía frío por la tarde y empezaba a anochecer mucho antes, cuando en la hora de las permanencias las luces blancas del aula ya tenían que estar encendidas. El coche estaba parado en la esquina de una de las calles cercanas a la escuela que iban a terminar en el campo. En la escuela, durante todo el día, en los corrillos del recreo y luego en el aula, en esos minutos en los que todo el mundo estaba ya en su pupitre y don Florentín aún no había llegado, se habían estado contando novedades sobre la llegada de los tísicos. Los tísicos venían de sanatorios en la Sierra en los que necesitaban transfusiones de sangre fresca para curarse y hasta para mantenerse vivos. Eran sanatorios secretos, en los que solo admitían a gente de muchísimo dinero, y en los que trabajaban médicos y enfermeros que recorrían toda la provincia en sus camionetas o sus coches camuflados buscando sangre de manera incesante. También había mujeres tísicas, y esas eran las más peligrosas, porque los niños confiaban más fácilmente en ellas. Mujeres con las caras muy blancas, decía Bernardo con una vehemencia que resaltaba su propia palidez, con los labios pintados de un rojo muy fuerte, a veces vestidas de negro, como de luto, con velos de ir a misa sobre los ojos, con uñas muy rojas en las manos que abrían los bolsos y sacaban de ellos caramelos o bombones o lápices de colores para ofrecérselos a los niños incautos, los niños que habrían desconfiado de un hombre.”

Esta narración surge del pensamiento de un miedo infantil que a lo largo de los años ha brotado en la imaginación de Antonio Muñoz Molina.

El reconocido autor Antonio Muñoz Molina, galardonado con premios como El Premio Príncipe de Asturias de las Letras o El Premio Planeta entre muchos otros, pertenece desde 1995 a la Real Academia Española y está casado con la también escritora Elvira Lindo. Entre sus obras destacan títulos como 'El invierno en Lisboa', 'El jinete polaco', 'Sefarad' o 'El porvenir de los vencidos'.